羲皇故都鋪展“詩與遠方”新畫卷

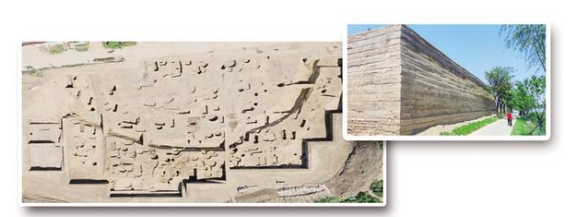

左圖:時莊遺址。 右圖:復建的內城墻。

左圖:精品荷花苑。通訊員 何輝 攝 右圖:泛舟龍湖。

學生走進博物館。

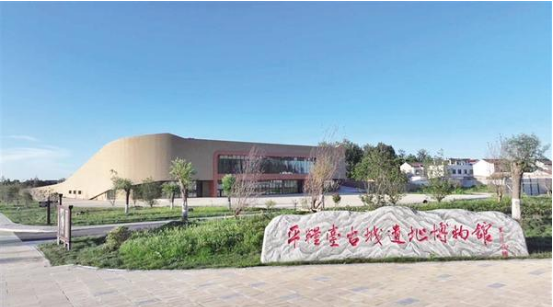

平糧臺古城遺址博物館。

記者 侯俊豫 文/圖

淮陽位于周口市中心腹地,有宛丘、陳、淮陽國、陳州等古稱,歷史上三次建國、五次建都。老舍之子、著名作家舒乙說:“淮陽是人之祖,史之初,國之根,文之源。”臺灣著名國學大師曾仕強說:“天地是本,伏羲是根,而淮陽就是我們中國人的‘根’之所在。”

核心閱讀

“湖在城中湖愈秀,城在湖中城更美。”初秋的淮陽東湖,蔚藍的天空下是一望無垠的碧荷,一只只水鳥在蒲葦間追逐嬉戲。一對江蘇中年夫婦被眼前的生態美景吸引,拿出手機不停拍照留念。

淮陽歷史悠久、文化厚重、生態秀美,名勝古跡星羅棋布。現有全國重點文物保護單位5處、省重點文物保護單位10處,獨具特色的人文景觀和自然景觀16處,是龍圖騰文化、農耕文化、姓氏文化的重要發祥地。悠久的歷史留下大量歷史遺址,太昊陵是中國十八大名陵之一,平糧臺古城遺址、時莊遺址入選“全國十大考古新發現”。

走進淮陽,如同走進歷史文化博物館,在這里可以探尋中華文明蹤跡,觸摸滄桑巨變,領略大美風景,感受時代脈動。

5A級景區提升文旅美譽度

近年來,淮陽區依托歷史底蘊深厚、自然資源豐富的優勢,堅定不移實施文旅深度融合發展戰略,深度融入“行走河南·讀懂中國”品牌體系,著力打造富有文化內涵、符合地域特色的文旅景點,太昊伏羲陵文化旅游區成功創建國家5A級旅游景區,文旅吸引力與美譽度持續提升。

淮陽區通過加強規劃引領、完善基礎設施建設、持續舉辦節會活動,努力建設“伏羲文化魅力全面彰顯,文旅產業深度融合”的文旅強區,全面叫響“羲皇故都·水城淮陽”文旅品牌。

在文化和旅游部、省文化和旅游廳的大力支持下,淮陽從保護傳承弘揚中華優秀傳統文化的高度出發,堅持以文塑旅、以旅彰文,推進文化和旅游深度融合發展,成立景區運營公司,建立“管理體制順暢、資源配置合理、部門協調聯動、運轉科學高效、責任具體明確”的景區管理體制。實施伏羲文化廣場、葫蘆島、精品荷花苑等提升工程,完成生態停車場、特色游步道、龍湖三島等改造升級,景區硬件設施進一步完善,服務水平不斷提升,景區周邊環境顯著改善,游客滿意度明顯提升。

淮陽區將國家5A級旅游景區創建與古城保護和城市更新相結合,開展環境綜合整治工作,持續在“規范、干凈、有序、安全、群眾滿意”上下功夫、做文章。改造升級羲皇大道、朝祖大道、龍都大道等10余條城市主干道,實施太昊伏羲陵景區內部道路提升、龍湖碼頭改造提升、游客中心建設等工程。通過持續不斷的努力,淮陽區城市服務功能不斷完善、景區周邊環境顯著改善。

“中原明珠”風景更秀美

龍湖因中華人祖太昊伏羲氏定都宛丘,以龍紀官,號曰龍師而得名。龍湖東西闊4.4公里,南北長2.5公里,圍堤14公里,由東湖、柳湖、南壇湖、弦歌湖四部分組成,是中國內陸面積最大的環城湖、國家濕地公園,被譽為“中原明珠”。

6500年前,太昊伏羲氏率領部族,歷經艱辛,長途跋涉,發現水草豐茂的龍湖,找到生活的樂土,定都宛丘。《爾雅·釋丘》說:“丘上有丘,為宛丘。陳有宛丘。”《太平寰宇記》載:“宛丘在縣東南。”據考古證實,宛丘古城現為全國重點文物保護單位——平糧臺古城遺址。六千年過去了,龍湖依然保持著“城在湖中、湖在城中”的形貌。

淮陽區積極落實習近平生態文明思想,堅決踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念,通過規劃控制、科學治污、生態修復、規范管理、全民共治等措施,擦亮龍湖生態底色,譜寫“水城共融、人水和諧”的生態文明新畫卷。整體推進太昊伏羲陵文化旅游景區創建國家5A級旅游景區、實施龍湖周邊生態保護工程。建設伏羲文化公園、南壇湖公園、弦歌臺公園、內城城墻遺址公園等五大臨湖公園,實現“顯陵透湖”。目前,龍湖水質實現根本好轉,常年保持國家Ⅳ類以上水質標準,吸引30多種鳥類前來越冬,處處呈現“落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色”的秀美景象。

和龍湖相伴的荷花,歷史悠久,延續千年,是中原地區原生態荷花種群,被譽為“神州第一荷”。荷花不僅是周口的市花,還是“老家河南·五朵金花”之一。2022年3月,首屆周口荷花節被河南省節慶辦列入省級節慶活動目錄。

兩座遺址煥發生機

從龍湖向東南走兩三公里,便來到保存較好的龍山文化古城址(距今約4500年)——平糧臺古城遺址。它坐落在一處距今約6500年仰韶時期的大遺址上。該遺址呈中軸線對稱布局,平面呈正方形,是中國考古已發現最早的方形城,城內長寬各185米,城內使用面積3.4萬平方米;加上城墻寬度,城址占地總面積5萬多平方米。考古發現中國最早的城市排水系統、最早的雙輪車轍印、最早的門衛房等。

中軸線位置發現一條南北向的干道,寬六七米,貫穿南北,兩端分別對應南、北城門,城內布局以南北道路為中軸,確認多排東西向布局的高臺式排房,規劃有序。這條中軸大道是中國考古已發現最早的城市實體中軸線,為追溯中國古代城市形制布局的內涵與特征找到坐標原點。

該遺址2000年被評為“二十世紀河南十大重要考古發現”之一;2019年入選“全國十大考古新發現”。

為讓古城遺址煥新生,在國家文物局的大力支持下,淮陽區強力推進平糧臺古城遺址公園建設工作。項目一期占地約400畝,主要建設考古工作站、博物館、廣場、停車場等基礎設施和古城遺址本體保護展示、環境整治工程。目前,考古工作站已建成并投入使用,博物館主體工程、附屬工程及陳列布展部分工程已完工。

暑假期間,一批批中小學生走進這里,模擬考古,體驗文物發掘過程;了解平糧臺古城遺址的城市布局與完備的排水系統;參觀出土的珍貴文物,感受每一件展品背后承載的厚重歷史。

平糧臺古城遺址博物館館長鄧運洪說,博物館以考古成果為依托,將運用現代科技手段推出創新研學模塊,讓歷史“活”起來:學生可以通過夯土實驗,模擬“小版筑堆筑法”城墻建造,體會史前工匠以原始工具筑造3米至5米高的城墻的艱辛。利用3D打印技術重現陶水管與溝渠組合,解析中華先祖如何解決城市內澇問題,學習他們的智慧。

更多考古實物的迭出,不斷印證著淮陽的歷史悠久。2019年,淮陽區四通鎮時莊村準備在村南頭建廠房時,通過前期考古鉆探,發現一處龍山晚期遺址,被稱為時莊遺址,距今約4000年。遺址包含龍山、岳石、春秋至漢唐時期遺存,其核心為夏代早期糧倉城邑,是我國目前發現的最早的糧倉城。遺址南部存在人工墊筑臺地,分布倉儲遺跡,分為土墩立柱式與地面土坯墻式兩類,底部檢測出粟、黍類作物遺存。

河南省文物考古研究院時莊遺址考古發掘項目負責人曹艷朋介紹,時莊遺址的這種特殊遺跡布局是非常講究的。臺地中間是一個連間的、用于人居住的房屋,29座糧倉分布在它的外圍,集中分布在外側的夯土圍墻之內。這種布局不僅僅是糧倉,而是一個名副其實的糧倉城。時莊遺址把糧倉城的歷史往前推了將近2000年,為研究我國早期國家糧食儲備等提供絕佳的實物資料。時莊遺址入選2020年度“全國十大考古新發現”。

可喜的是,在國家文物局和省市有關部門的大力支持下,總投資1.8億元、總規劃面積62153平方米的淮陽時莊遺址保護利用項目已經上報上級部門。不久的將來,繼平糧臺古城遺址公園之后,一個集文物收藏、宣傳教育、學術研究、遺址保護等于一體的時莊考古遺址公園將和大家見面,充分展示夏文化與中華糧食文化。

“老家河南、根在淮陽,萬畝龍湖、陳風荷香。”走進淮陽的一對江蘇中年夫婦在觀賞龍湖秀美風光之余,若能放慢腳步,觸摸那厚重的遺跡,與千年歷史對話,相信定能收獲滿滿,不虛老家河南之行。

文旅深度融合,羲皇故都煥新彩,一幅“詩與遠方”的新畫卷正在淮陽鋪展開來。