精神科醫生:在沉默與傾訴間撫平心靈褶皺

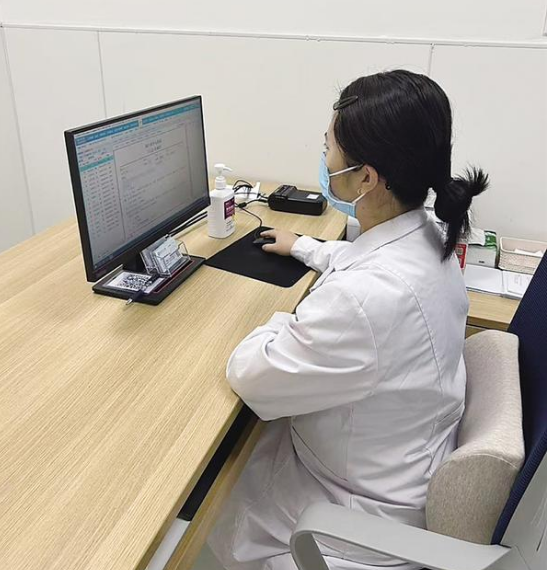

靳雪艷在工作中。 記者 王晨 供圖

時間:9月22日

體驗記者:王晨

地點:周口市中心醫院文昌路院區心理醫學中心

9時30分,我來到了周口市中心醫院文昌路院區,我的“一日精神科實習醫生”體驗正式拉開序幕。作為記者,第一次以“從業者”的視角走進精神科診室,才發現這里的每一處細節都藏著敬畏。

心理問題常被忽視

“現在與心理健康相關的話題很受關注,但臨床上精神心理疾病的就診率還是較低。在自己身體出現癥狀后,心理因素往往不會被優先考慮,很多情況下是在檢查不出原因之后,才將其作為最后的選項。”作為一名精神科醫生,靳雪艷在門診值班時,她的工作基本是“聽故事”和開藥。

心理醫學中心的候診區寬敞明亮,窗臺上擺放著綠植,墻壁醒目位置懸掛著精神心理學常識展牌,健康教育宣傳欄上擺放著各種宣傳頁。心理咨詢室設置在該中心的最深處位置,不僅安靜而且能更好地保護患者隱私。靳雪艷說:“整潔溫馨的環境,也能在一定程度上緩解患者的緊張情緒。”

“其實,很多人并不愿意承認自己患有精神心理疾病,不積極配合治療、吃藥。”靳雪艷說,精神心理疾病和其他疾病本質是一樣的,大部分病人是可以達到臨床痊愈的,雖說易反復,就像感冒發燒一樣,精神心理疾病就像是心靈出現了感冒,如果好好配合治療的話,會慢慢好起來的。

傾聽是敞開心扉的第一步

每天8時,靳雪艷都會準時坐在診室,等病人上門。不到10平方米的房間里,只有我和她兩個人,安靜的氛圍不同于其他診室,會略微透出些緊張和低沉。我把采訪本放在自己的膝蓋上,一次又一次地抻平、壓實,等待著即將到來的患者。

不久,患者一個接一個地走進診室,訴說著他們的經歷和內心世界——

“我就是不想上學,誰說我想上了。”“我在家行嗎?我就在家不可以嗎?”一名孩子很是激動。

“只是發生了剮蹭這樣的小事故,她就突然不說話了。”患者的家人語氣中充滿了焦急和無奈。

“我覺得自己好不了了,是不是?我也不想吃飯了……”一名瘦瘦的女孩輕輕地重復低語著。

有人平靜壓抑、有人哀慟大哭,靳雪艷只是平靜地邊聽邊問,把種種復雜的故事,抽絲剝繭成病因、病癥。

而我由于沒有相關的專業知識,面對來往的患者,我并沒有說一句話,甚至因為戴了口罩而倍感安全,當患者的眼睛不自覺地望向我,我也只好低下頭裝作在認真記錄,生怕破壞了這種好不容易才建立起來的信任。

在一般人的眼中,精神科醫生需要敏銳、耐心和同理心,才能深入患者的內心世界、理解其情感和經歷。但我發現,靳雪艷總是一副情緒穩定的模樣,“鈍”感十足,更多是“置身事外”般地聆聽,然后提問、觀察,總是輕聲細語——

“嗯,我看到了,你是不是感覺很難過?沒關系,沒關系的。”

“睡眠怎么樣?之前有沒有類似癥狀?”

“怎么了?我看你很著急,是不是有很多話想說?如果不想說話,可以寫下來嗎?”

“沒事的,別怕,會好的,會好的,要好好吃飯。”

“作為一名精神科醫生要善于傾聽每一位來訪者的心聲,敞開心扉是診療的第一步。傾聽不是‘等對方說完’,而是讓對方知道‘你聽進去了’,這是一種尊重。”靳雪艷告訴記者。

療效多數都藏在小事里

“精神科醫生不像外科醫生,能看到手術成功的瞬間。我們的療效多數藏在小事里,可能是患者愿意多說一句話,可能是他們開始關心自己的穿著,這些緩慢的變化,就是對抗疾病的力量。”靳雪艷有一位女性患者是在家人的攙扶下來到診室的,身體十分虛弱,因為心悸、瀕死感、窒息等像極了突發性心腦血管疾病的癥狀而就診,經檢查,各項指標均正常。“她其實是嚴重的焦慮癥軀體化,經過一段時間的藥物和物理治療后,再次見到她,她竟然化了妝,整個人煥然一新,我半天都沒有認出來。”靳雪艷笑了起來。

一天的體驗中,我沒有看到像電視劇里激烈的沖突,沒有聽到驚天動地的故事,更多的是沉默后的試探、猶豫后的開口,是醫生與患者之間小心翼翼地接近,是那些藏在細節里,緩慢而堅定的希望。

精神科醫生的工作,不是給心靈“做手術”,而是俯下身來,與患者一起看著那些黑暗的角落,然后慢慢引導他們,發現角落里藏著的、尚未熄滅的微光,撫平心靈的褶皺。

這一天的體驗讓我明白:真正的健康,不僅是身體的健壯,更是心靈能夠自由地呼吸,無論何時依然有勇氣期待明天的陽光。