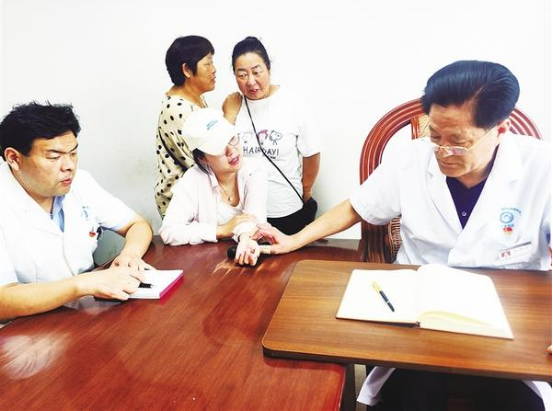

張祥云:永遠站崗的“生命守護者”

張祥云(右)在為患者診脈。

□記者 杜欣 通訊員 張然 張航碩 文/圖

編者按

“中醫藥學是中國古代科學的瑰寶,也是打開中華文明寶庫的鑰匙。”振興發展中醫藥,是守護人民生命健康的必然要求,也是全面推進健康中國建設的重要內容。在廣袤的豫東平原,在淮陽區白樓鎮衛生院,我們看到了這一理念的生動實踐。

張祥云,一位退役不褪色的老兵,“陳州張氏中醫婦科”第六代傳承人、中醫婦科主任醫師,用四十年光陰將部隊作風與仁心仁術熔于一爐。清晨七點,候診“長龍”見證著百姓的信賴。他從軍營衛生員到“百姓院長”的成長變化,正是“讓廣大農民群眾能夠就近獲得更加公平可及、系統連續的醫療衛生服務” 這一要求的微觀縮影。

今天,我們非常榮幸與您一同走進這位扎根一線的“生命守護者”,感受他那穿越四十載歲月,依舊滾燙的軍魂與醫魂……

軍營淬煉:鑄就擔當之魂

1983 年冬,19 歲的張祥云背著行囊踏入廣西南寧空軍后勤部隊營區。

“穿上軍裝那天,父親只說了一句話:‘軍人的天職是守護,到了部隊要學真本事’。”這句叮囑,成了他四年軍旅生涯的座右銘。在部隊衛生專業培訓中,他是最刻苦的學員,別人記一遍的急救流程,他要背到深夜;解剖圖冊被翻得卷了邊,筆記本上密密麻麻寫滿注解。“那時就想著,戰場上多一分準備,戰友就多一分生機。”張祥云的目光掠過相冊中的軍裝照,眼神里泛起懷念。

成為教導隊衛生員兼文書后,他獨創“三分鐘應急處置法”。一次深夜緊急集合演練,戰士小王被毒蛇咬傷,張祥云在奔跑中完成傷口結扎、排毒、注射血清,整套動作干凈利落。“當時腦子里只有一個念頭:不能讓任何一個戰友倒下。”這種刻在骨子里的應急反應和責任擔當,后來成了他從醫的“本能”。在部隊四年,他先后榮立三等功兩次,被評為 “優秀衛生員”,但最珍貴的收獲,是練就了“聞令而動、有呼必應”的軍人作風。

薪火傳承:扎根鄉土之情

1987 年,退役返鄉的張祥云,在父親張明遠的診室里重新拿起聽診器。“部隊教我‘救急’,父親教我‘固本’,家傳醫道與部隊所學雖法不同,初心卻相通。” 他延續著軍營的作息時間,每天清晨五點起床背誦《藥性賦》,晚上在燈下研讀《黃帝內經》,筆記本上除了醫理,還工整抄錄著部隊的《內務條令》。父親看著他把診室打掃得如同營房般整潔,感嘆道:“這軍人的作風,用到行醫上錯不了。”

在臨蔡鎮衛生院工作時,他遇到了讓他刻骨銘心的病例。徐喜花(化名)患頑固性婦科疾病十余年,面色蠟黃地躺在病床上:“張醫生,我實在熬不住了……”張祥云連夜翻閱古籍,結合部隊學到的急救知識調整藥方,連續三天守在病房觀察藥效。“就像在部隊看護傷員,必須盯住每一個細微變化。”看到徐喜花送來錦旗,他想起了當年戰友康復后敬的軍禮 —— 同樣的真摯,同樣的沉甸甸。

轉戰葛店、大連、王店等鄉鎮衛生院的二十年間,他始終隨身帶著“軍人三件寶”:行軍壺改成的水杯不離身,帆布挎包裝著常用醫療器械,軍用手表分秒不差地記錄診療時間。“患者等不起,就像戰場上耽誤不起一秒鐘。”

曾和他共過事的一位副院長告訴記者,無論嚴寒酷暑,張祥云每天都是提前一小時到崗,“他總說,早到一分鐘,患者就能少等一分鐘。”

醫者仁心:勇擔健康之任

2016 年調任淮陽區白樓鎮衛生院后,張祥云的軍事化管理讓這家群眾身邊的鄉鎮衛生院煥發新生——他制定“診療日志”制度,像記錄軍事訓練一樣詳細記載每位患者的病情變化;推行“首診負責制”,要求醫生對患者負責到底,“就像部隊的‘包片責任制’,不能讓一個群眾掉隊。”在他的帶領下,該院中醫館日均接診量從三四十人增至一百多人。采訪中,記者發現候診大廳的時鐘永遠比北京時間快十分鐘——那是他特意調整的,“要讓所有人都有緊迫感。”

新冠肺炎疫情來襲時,張祥云再現軍人本色。他連夜組建“抗疫突擊隊”,自己任隊長,在院里搭起行軍床:“現在是關鍵時刻,我作為院長,必須得沖在最前面!”連續四十天,他每天只睡四個小時,帶領團隊熬制中醫藥預防方劑,免費發放給群眾。防護服緊缺時,他把雨衣改造成防護裝備,“當年在部隊,雨衣能擋風雨,現在也能起作用!”那段日子,他的行軍壺里裝的不是水,而是提神的濃茶,袖口的磨破處,露出與三十年前同樣堅毅的皮膚。

從醫四十余年,張祥云治愈的患者不計其數。太康縣的李大姐抱著剛出生的孩子來道謝時,他正在整理祖傳醫案。“這些方子是祖宗的智慧,像軍隊的優良傳統,必須一代代傳下去。”

令人可喜的是,近年來,他帶教出的兩名年輕人已成長為“陳州張氏中醫婦科”第七代傳承人。張祥云要求他們每天晨讀醫典、晚寫心得。“就像我當年在部隊出操,基礎打不牢,打仗必吃虧。”傳承人小張說:“師父總教我們,開藥方要像立軍令狀,一字一句都要對患者負責。”

初心如磐:融匯雙重之愛

診室的抽屜里,放著軍裝照和醫師資格證。張祥云常對年輕醫生說:“軍裝教會我擔當,白大褂教會我慈悲,這兩件衣服穿在身上,都是一輩子的責任。”

如今已逾花甲之年的他,仍保持著部隊的習慣:被子疊成“豆腐塊”,藥品擺放如列隊士兵,就連開藥方的筆,都像握槍一樣端正。夕陽透過窗戶照在候診大廳的錦旗上,張祥云送走最后一位患者,習慣性地整理著白大褂——這個動作,與他當年在部隊整理軍裝的姿勢一模一樣。

“中醫是瑰寶,就像軍人守護的國土,必須用生命去捍衛。”張祥云邊說邊望著筆記本里“除人類之病痛,助健康之完美”的誓言,那是他從醫第一天寫下的,筆跡里還帶著軍人的剛勁。

夏日的晚風掠過衛生院的院子,宣傳欄里關于“古代名醫”的介紹在暮色中顯得格外醒目。遠處傳來村民的笑語聲,那是張祥云用四十余年光陰守護的人間煙火。

從軍營到診室,變的是制服顏色,不變的是赤子之心——這位“百姓院長”用一生證明,軍人的忠誠與醫者的仁心,從來都是同一種情懷,在守護人民的道路上,永遠閃耀著同樣的光芒。